1955年8月一个温暖的晚上,查理·图尔和米奇·图尔带着年幼的儿子开车沿着一条被称为赫斯伯格路的土路进入维特维尔,这位朝鲜战争老兵将利用《退伍军人法案》在那里的巴黎圣母院学习历史。

第一眼看到他们的新家34C单元,米奇很担心。1946年,巴黎圣母院在二战期间密苏里州使用的39个战俘营房的基础上建造了第一个已婚学生宿舍。政府把它们拆开,运来木板,然后把它们重新安置在图书馆和Mod Quad现在所在的地方。每个营房都有三个两居室,经常共用一部电话。

地板太粗糙了,不得不铺上廉价的地毯以防止碎裂。天花板很低,1957年,当圣母大学结束俄克拉荷马队的连胜纪录时,一个朋友会把他的头伸进石膏里跳起来。但价格是合适的,每月27美元。

“这是一种社区和合作的精神。”

塔尔家的家具要到第二天才到。主房间里什么也没有,只有一个取暖器,这是寒冷的南本德冬天唯一的取暖来源。第二天早上,一个邻居来访,问起他们的孩子:“他总是那样在地板上吃麦片吗?”

但后来,同一个邻居提出用她的新洗衣机洗婴儿的布尿布。维特维尔的牧师吉姆·莫兰(Jim Moran)神父拿出50美元来欢迎他们,帮助他们购买初级食品。圣母大学的学生,尤其是橄榄球运动员,自愿在父母打桥牌或在附近的退伍军人娱乐中心社交时照看孩子。

现在住在圣十字学院(Holy Cross College)退休社区的米奇•图尔(Mickey Tull)表示:“这可能很艰难——没有人有钱。”“但住在那里的每个人都记得那是他们一生中最美好的时光。每个人都在同一条船上。这里有一种社区和合作的精神。”

在印第安纳大学南本德分校教了30年历史的查理·图尔最后说:“你永远不会和这么多人住在一起,和他们分享这么多东西。”

婴儿在厨房水槽里洗澡,摄于1960年。

婴儿在厨房水槽里洗澡,摄于1960年。

维特维尔的生活条件很拥挤,尤其是在人口爆炸式增长的情况下,每年的婴儿潮往往超过那里的117个家庭。当地居民称这里为“沃土”(Fertile Acres),因为这里没有铺砌的道路,所以没有泥巴村(Mudville)和尘埃镇(Dustville)这样难听的绰号。他们在水池里给婴儿洗澡,因为没有浴缸。在繁忙的学业安排和抚养孩子之间,丈夫和妻子都忙得不可开交,经常包括他们能找到的任何工作。

然而,维特维尔最引人注目的可能是使其得以运作的社区精神。他们分享食物,抚养孩子,以及任何他们能发明的娱乐。尽管困难重重,或许正是因为困难重重,维特维尔的家庭兴旺发达。这个迅速减少的群体几乎所有人都回忆说,那是他们一生中最美好的时光,尽管他们现在住在更大、更漂亮的房子里,到处都是现代化的舒适设施和科技。

这种现象会不会不仅仅是玫瑰色的怀旧呢?难道他们的回忆只不过是对夫妇俩年轻时充满希望和战后对更美好世界的渴望吗?或者我们今天能从他们的经验中学习吗?

部落债券

在去年出版的一本薄薄的书中,记者、战地记者、《完美风暴》(The Perfect Storm)的作者塞巴斯蒂安·荣格尔(Sebastian Junger)提出了一个答案,即在经历了漫长的部落社会历史后,人类在现代社会中交易了什么。虽然现代社会带来了更多的财富和隐私,但另一方面,对幸福感至关重要的社会联系可能被打破。维特维尔可能是这一理论的完美例证。

“人类不介意困难,事实上,他们在困难中茁壮成长;他们在意的是没有必要的感觉,”荣格写道。“现代社会已经完善了让人们感到不必要的艺术。”

美国历史为从部落生活到现代生活的转变提供了一个独特的视角,因为几个世纪以来,西部边境代表了两个世界之间的分界线——和鲜明的选择:欧洲定居者和印第安部落。成千上万的人在这条边界之间来回穿梭,有时是自愿的,但通常是通过战争和绑架。

“现代社会已经完善了让人们感到不必要的艺术。”

早在1753年,本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)就在给朋友的一封信中指出,数量惊人的美国人加入了印第安人社会,但相反的情况很少发生。他对这种对文明的明显排斥感到遗憾,他说,“在我们中间长大”的印度孩子是无法被说服留下来的。然而,被印第安人俘虏的欧洲人很快就“对我们的生活方式感到厌恶……并抓住第一个好机会再次逃进树林。”

“成千上万的欧洲人是印第安人,我们没有任何例子表明,这些土著人中有一个是自愿成为欧洲人的,”一位名叫赫克托尔·德·克雷夫科尔(Hector de Crevecoeur)的法国移民在20年后观察到。“在他们的社会关系中,一定有一种异乎寻常的迷人的东西,比我们中间任何值得夸耀的东西都要优越得多。”

农业和工业化从根本上改变了人类的生存方式,使私有财产、独立和财富积累成为可能。但这也让人们感到更加孤独。随着富裕程度和城市化程度的提高,抑郁症和自杀率往往会同步上升。例如,中年白人男性在美国的经济地位最高,但自杀率也最高。世界卫生组织的一项全球调查发现,富裕国家的人患抑郁症的比例是贫穷国家的8倍。

可以肯定的是,西方文明有着悠久的历史,在高贵野蛮人的神话中赞美原始生活。在现实中,部落生活可能是残酷、卑鄙和短暂的。部落,就其本质而言,是由一种共同的身份所定义的,这需要在多元文化的世界中进行某种形式的排斥。

但荣格尔声称,经过千万年的人类历史,亲密的社会关系、平等主义习俗和强烈的公共生活条件的突然丧失代表了一种权衡,这种权衡造成了严重的破坏。

现代悖论证明了这一点。整形外科医生比其他医生挣得多,但调查结果显示,他们对收入的不满意率最高。在美国出生的墨西哥人比在墨西哥出生的墨西哥人富裕,但患抑郁症的可能性要大得多。公设辩护律师通常在法律职业中赚的钱最少,但他们对自己的幸福程度的评价高于那些沉浸在传统成功中的公司律师。

2012年发表在《情感障碍杂志》(Journal of Affective Disorders)上的一项九博体育研究得出结论:“实际上,人类把一个有着悠久原始人历史的身体拖进了一个饮食过量、营养不良、久坐不动、日照不足、睡眠不足、竞争激烈、不公平、社交孤立的环境,带来了可怕的后果。”

从很多方面来说,维特维尔都是一次回归部落生活的实验性尝试。那里的生活是集体的、平等的,以生存为中心。没有人拥有很多东西,所以他们分享一切,作为相互依赖的生存手段。他们有着共同的背景(退伍军人),相似的价值观(家庭和ND),以及共同的目标(教育)。

这正是米奇·图尔珍惜这个地方的地方。她说:“没有人比你更有钱,所以你可以和任何人交谈。”

查理·图尔用不同的方式表达了同样的观点:

“我记得1957年的暴风雪;那里的每辆车都被雪困住了。但有个人开了辆小大众,很轻。我们把它挖出来,搬到路边,这样他就可以帮别人买东西了。”

早期

1945年秋天,两位牧师在洛克尼纪念馆(Rockne Memorial)与几对已婚夫妇会面,讨论南本德(South Bend)严重的住房短缺问题,由此产生了建造维特维尔(Vetville)的想法。到第二年,随着450万退伍军人在战后重返平民生活,这个问题将成为全国性的问题。

密苏里州的温加滕(Weingarten)是一个解决方案,政府在那里为数千名在战争中被俘的意大利士兵建造了军营。39栋建筑被薄如纸的墙壁分成三个单元,每个单元都有一个小厨房、浴室、客厅和两间卧室。联邦公共住房管理局(Federal Public Housing Authority)为这项耗资40万美元的搬迁项目提供了补贴,圣母大学出资3.6万美元,在Juniper和Bulla公路沿线一块13英亩的土地上修建新的道路、下水道和水管。

“…就像一个大家庭。”

1944年秋天,圣母大学936名学生中只有6%是退伍军人。两年后,在涌入校园的4532名学生中,退伍军人占了74%。

战前,巴黎圣母院不允许已婚的学生,但数百名退伍军人已经匆忙结婚,大多数人都带着妻子和孩子来到镇上。维特维尔项目原本是一个三到四年的临时解决方案。相反,它持续了16年,已婚学生成为大学生活不可或缺的一部分。

巴黎圣母院并不是唯一一所针对GI热潮做出紧急反应的大学。退伍军人村在密歇根州、伊利诺斯州的伊利诺维尔和威斯康辛州的维特堡上演。密歇根州立大学通过引进Quonset小屋和拖车,将其校园扩大了一倍,达到1.5万名学生。

在密歇根州立大学,教职员工的妻子埃德娜·布鲁克弗(Edna Brookover)在她的回忆录中写道,她的经历与塔尔夫妇惊人地相似。当她第一次参观教师集体村时,她哭了,但很快就爱上了这个紧密团结的社区。布鲁克弗写道:“大多数邻居的家里都有一个朋友和一壶咖啡。”“我们学会了分享。”

1946年11月1日,第一批12户家庭搬进来,到次年3月,该项目完成并全部入住。第一批居民之一报告说,在通电之前,他从洞穴里借了蜡烛来照亮他的公寓。对于一些人来说,维特维尔代表着一个巨大的进步,而不是远离校园和镇上害怕孩子的出租公寓,在那里,壁橱里的电热板有时被称为厨房。这很便宜,而且大多数人都习惯住营房。不过,这个地方还有改进的余地。

20世纪50年代末,安妮塔•麦科勒斯特与她的第一任丈夫和两个孩子住在那里,她说:“第一印象是噩梦——令人吃惊,但你会习惯的。”她说,当邻居们开动洗衣机时,整栋楼都震动了。她说,她的丈夫查尔斯(Charles)似乎并不为这种情况所困扰,这可能是因为他在一架B-52轰炸机在丹麦上空被击落,并在纳粹德国当了一年多的战俘。

《维特维尔新闻》的工作人员,1946-1947年。

《维特维尔新闻》的工作人员,1946-1947年。

对军队等级制度有经验的居民们立即开始组织自己的工作。他们选举市长和副警长,并分为六个区,每个区选举一名政治代表到管理九博体育(亚洲版)在线官网。该九博体育(亚洲版)在线官网的主要职能是根据申请与可用单元的匹配情况,接纳未来的居民。通常会优先考虑大家庭。

1947年3月,当地居民还创办了一份报纸《维特维尔新闻报》(Vetville News),成功地争取到了电话、延长巴士服务、游乐场和保姆服务。这份报纸——实际上是一份油印时事通讯——更名了几次,但在学生们妻子的指导下继续蓬勃发展。

在社交方面,男生们组建了足球队和保龄球队,参加校际联赛。这些女性组成了一个戏剧小组、一个系列讲座和桥牌俱乐部,这些俱乐部非常强大,直到2012年,当地的一个分会一直在一起。

“我想我们的桥牌小组一直在一起,因为在维特维尔生活不是件容易的事,”安妮塔·麦科勒斯特谈到这种持续了半个世纪的纽带时说。“我们一起长大,一起哭,一起喝酒。所有的问题和障碍以及如此亲密的关系;就像一个大家庭。”

全面展开

维特维尔的第一任牧师西奥多·m·赫斯伯格(Theodore M. Hesburgh)牧师在成为大学校长之前的几年里并没有受到影响。他最初的行动之一是从政府那里骗取一幢多余的建筑用于娱乐。兽医娱乐厅成为社会生活的中心,举办家常晚餐、足球赛后的胜利舞会和节日派对。

1948年3月,维特维尔居民在宴会上向西奥多·m·赫斯伯格牧师赠送了一根鱼竿,其中包括约翰·j·卡瓦诺牧师。

1948年3月,维特维尔居民在宴会上向西奥多·m·赫斯伯格牧师赠送了一根鱼竿,其中包括约翰·j·卡瓦诺牧师。

赫斯伯格还开设了一门名为“婚姻与家庭”的课程,在此之前,他审理了几起深夜的家庭纠纷,并研读了一些不熟悉的话题。居民们报告说,他知道每一个维特维尔居民的名字和单位,即使是在几年后。

当人们抱怨在圣心教堂做弥撒时孩子们吵吵闹闹时,赫斯伯格神父为在法利大厅的退伍军人家庭举办了一场特别的弥撒,在地下室里安排了保姆。来到维特维尔的学生保姆通常没有钱,但有一个开放冰箱的政策来提供食物。

苏珊·奥尔曼-卡洛(Susan Allman-Carlo) 2003年在《圣母杂志》(Notre Dame Magazine)上发表的一篇文章中写道,赫斯伯格神父在1947年为她施洗,然后回到他们的小公寓庆祝。她写道:“晚餐是罐装鸡肉的国王鸡。”H神父坐在一张没有靠背的椅子上,用量杯喝咖啡。

1948年,学生报纸《学术报》(Scholastic)的一篇文章写道,艰难的日子和勤奋的回应并不是维特维尔与众不同的原因:“更确切地说,这是一对家庭跪在客厅里的简单念珠;准妈妈们从赫斯伯格牧师那里接受分娩祝福;在一年一度的静修结束时,100个家庭跪在法利大厅教堂,重申他们的婚姻誓言。”

和许多部落一样,宗教为维特维尔提供了仪式和凝聚力。查理·塔尔(Charlie Tull)珍爱的维特维尔居民名录指出,不存在的第14单元“深藏在所有维特维尔的心脏深处”。自从维特维尔向家庭生活的温暖和友谊敞开大门以来,它一直是为神圣家族保留的。”

赫斯伯格最喜欢的维特维尔故事之一是关于在一间公寓里早产的故事。赫斯伯格神父把脸色发青的婴儿抱起来,把他浸在水池里快速洗礼。那孩子尖叫着血腥的谋杀复活了。

婴儿潮时期出生的孩子不断出生。1949年Scholastic的一幅漫画展示了一个飞机机库,里面有一群鹳,其中一只拄着拐杖,黑眼睛,嘴带血。另一只鹳说:“可怜的奥斯卡,全身残废,他才跑了六个月的维特维尔。”

弗吉尼亚·布莱克在20世纪50年代住在维特维尔,并写了一本名为《攻克圣母院》的书,讲述了她的经历。她写道,赚钱和存钱是他们最喜欢谈论的话题。当她的丈夫每天晚上在工厂工作到凌晨3点时,她在Rec大厅开办了一所儿童舞蹈学校。在输了钱之后,她突然想到写一篇关于保罗·霍宁(Paul Horning)等足球运动员在维特维尔(Vetville)当保姆的文章。《LOOK》杂志派来了摄影师,但足球官员担心球员们的硬汉形象,因此拒绝了这则报道。

其他货币计划使整个社区受益。居民们收集并出售废纸,将收入存入社区金库,用于社会活动和改善环境。多年来,最大的筹款活动是一年一度的狂欢节上的一个摊位,在那里,维特维尔的妻子们烤的蛋糕在校园里很出名。

到1950年,Scholastic报告称,二战老兵在校园里正在消失,只占学生总数的20%。在维特维尔,他们很快就被参加过6•25战争的老兵和没有参加过战争的已婚夫妇取代。校园里曾经蓬勃发展的退伍军人俱乐部将随着其成员转向其他兴趣而逐渐消亡。

“像许多部落一样,宗教为维特维尔提供了仪式和凝聚力。”

其他挑战也袭击了维特维尔。1949年爆发的小儿麻痹症夺去了一名九博体育研究生的生命。在《大学档案》的一份笔记中,玛丽·安·拉苏报告说,1952年,她的女儿玛丽·帕特在她照顾其他孩子的时候,强迫他们装病。当一个男孩真的感到不舒服时,事实证明小儿麻痹症又回来了。家长们被要求将孩子隔离在小院子里,不要互相探望。

1952年,斯图德贝克(Studebaker)的一家工厂关闭,导致维特维尔召开了紧急会议,因为3500名下岗工人中有相当多的居民。

当地桥牌俱乐部的另一位成员克拉拉·米切尔(Clara Mitchell)说,维特维尔的居民可以指望团结在一起。如果有东西坏了,总有人知道怎么修理。她和她的丈夫比尔从1954年到1956年住在那里。“那是我生命中快乐的时光,”她说。

“房子很小,但我们很高兴能有自己的房子,”米切尔说。“只要他和我在一起,一切都很好。没有人有钱。我每周花10美元买杂货,但天哪,我能做的只有一只鸡。我们不觉得穷。我们都在同一条船上。”

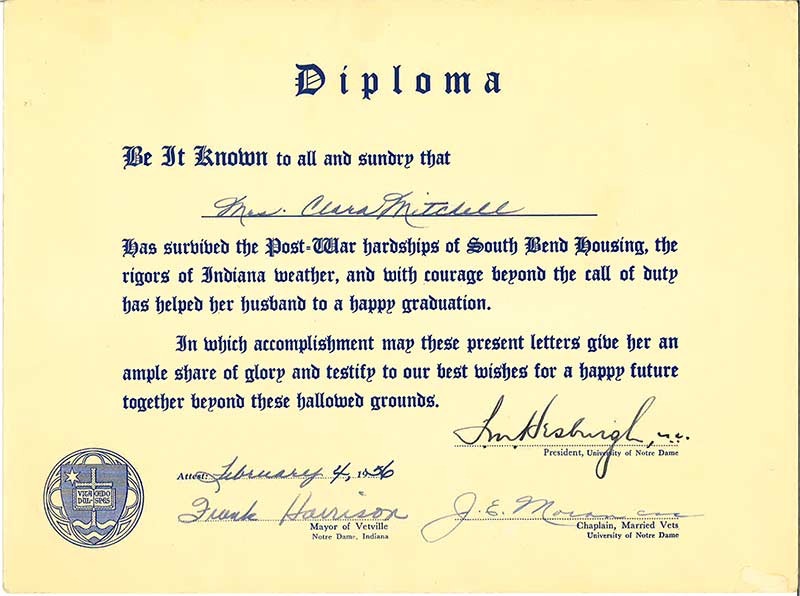

米切尔自豪地展示着赫斯伯格先生为维特维尔的妻子们制作的风化“文凭”。书中写道,她“经历了战后南本德的艰苦生活,印第安纳州的恶劣天气,并以超出职责范围的勇气帮助丈夫顺利毕业。”

一个时代的终结

1960年秋天,赫斯伯格校长宣布了一项雄心勃勃的建设项目,要在一所大学校园里建造一个全国最大的图书馆,以及其他一些新的学术和住宅建筑。大学的未来之路就在维特维尔。

第二年,计划要求在校园西北靠近美国31号高速公路的地方建造一个新的现代住宅综合体。在其16年的运营结束时,维特维尔已经安置了700多个家庭。大多数成年人现在都走了,但全国各地有成千上万的孩子保留着这些记忆。

查克·列侬长期担任圣母院校友会主任,他说他是最后一个被允许进入维特维尔的人。他在大四那年结婚,1961年妻子琼(Joan)怀孕时,他需要存钱。维特维尔市长说他们不接受新的申请者,但查克以低收入教练和新家庭男人的身份为自己辩护。

列侬一家在那里住了大约一年,直到这些单元开始为图书馆的建设而拆除。他们搬到了三层砖砌的新婚住宅区,那里的租金是每月65美元,但他说不一样了。“维特维尔充满了同志情谊,”列侬说。“我从来没有听过一个人说我不会再这样做了。”

在1962年6月《退伍军人公报》的告别版上,编辑帕特·拉什和多蒂·奥基恩直接向老军营发表了讲话。“你很谦虚,但你很廉价。你虽小,却充满了欢笑和友谊。”“奢华的环境似乎不再那么重要,巨额的银行账户也比不上朋友的财富……我们会想念你的,老姑娘。”

赫斯伯格在他写给这期杂志的信中回忆了一些美好的回忆:在4C单元敲出早期的《公报》后,在寒冷的夜里走回校园,因为每个人都破产了,所以舞会只花25美分。他写道,他被叫到当时的总统约翰·卡瓦诺牧师(c.s.c.)的办公室,向他解释为什么他要主动向妻子们颁发文凭。经过一番解释,卡瓦诺神父同意这是个好主意,并说他也会签字。

赫斯伯格神父还回忆起维特维尔的第一个婴儿死亡,居民们筹集了100多美元来帮助这对夫妇支付葬礼费用。他写道:“我还能想象那个装满五分、一角和便士的玻璃罐。”

在他的结语中,他写道:“最重要的教训是,他们早年没有钱,面临着许多牺牲,但他们是多么幸福……我认为这是因为爱。”

“你很谦虚,但你很廉价。你虽小,却充满了欢笑和友谊。”

1963年,政府需要一份官方文件,将拆毁的维特维尔兵营从库存清单中删除。大学官员打电话给列侬,任命他为最后一位完成文书工作的市长。

三年后,赫斯伯格神父邀请前维特维尔家庭和牧师为纪念维特维尔的牌匾祈福。它现在位于图书馆以北50码处,是一个很久以前部落的唯一实物遗迹。

但也许维特维尔的精神对现代社会有一些借鉴意义。对最近的退伍军人来说,有些人失去了目标,容易自杀。这个国家如何才能更好地处理他们回归平民生活的过渡?

维特维尔的经历是否能对最近的事件有所启示,比如对达科他输油管道的广泛反对?抗议活动始于美国原住民青少年,他们的朋友中出现了一系列自杀事件,这些人对未来失去了希望,转向成瘾或死亡。他们在立岩建立的营地条件简陋,天气恶劣,而且是集体任务。这种团结感和使命感能解释2000名退伍军人加入他们的环保事业的反常现象吗?

图书馆旁的维特维尔牌匾静静地矗立在冬天的大雪和夏天的细雨中。上面写着:“很多都是试验。感谢圣家赐予我坚持下去所需的诸多祝福。”