在墨西哥普埃布拉(Puebla)附近的一个避难所,一群移民坐在一圈椅子上,紧张地盯着对面伊娃·迪亚杜拉(Eva Dziadula)的移民经济学课上的五名学生和其他几名在那里留学的圣母大学学生。

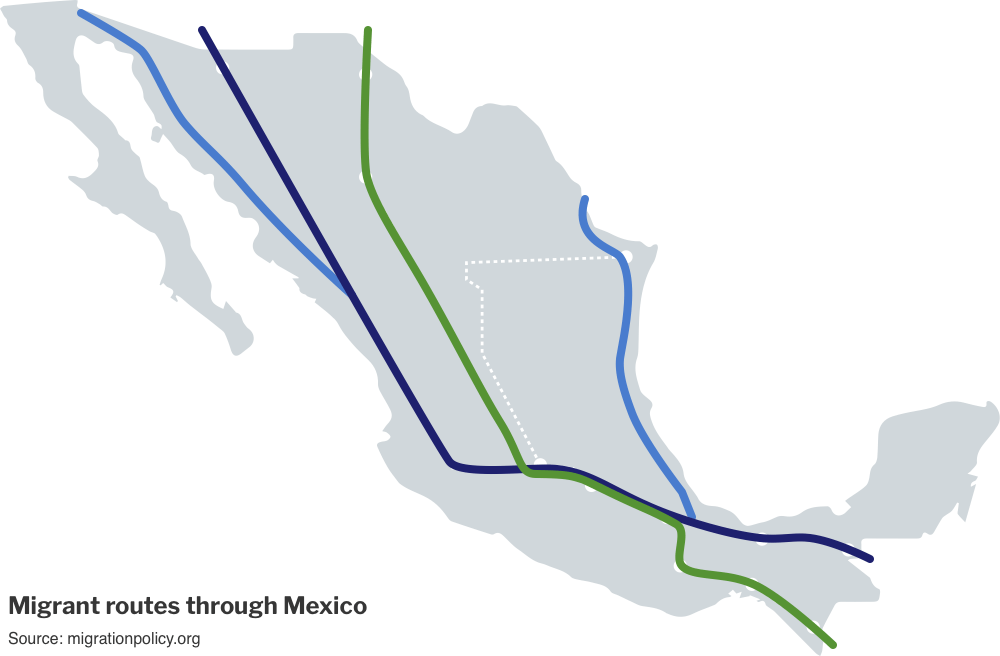

这些移民几乎都是来自洪都拉斯的年轻人。他们如何描述离开家人和家园的痛苦决定,或者在危险的货运列车上跋涉数千英里到达美国边境的曲折旅程?

最后,一个人带头发言了。

jos<s:1>说,他希望在美国做木工和绘画,为他的家庭提供资金。他说,在家里,无论他干得多卖力,也挣不了多少钱,如果他存了什么钱,通常也是被偷了。这是他第三次尝试,但他没有“郊狼”向导,而向导可能要花费数千美元。

当被问及旅途中的危险时,jossore在谈到墨西哥当局和经常抢劫或殴打移民的帮派的暴力时流下了眼泪。他说,他们只是想帮助自己的家人,希望被当作人对待。

学生们默不作声地听着。然后,学习学前健康和英语专业的大三学生杰克·凯利(Jack Kelly)用他最好的西班牙语回答。

“谢谢你分享你的故事,”凯利说。“你值得尊重,无论是作为一个人,还是作为一个愿意不惜一切代价帮助你的家人的人。我对你所经历的一切感到抱歉。”

没有更多的安慰,学生们站起来和圈子里的每个移民握手。这种面对面的互动正是Dziadula将圣母大学的学生带到普埃布拉和墨西哥城的原因,他们在中途见证了这段旅程——这门课程关注的是移民这个不稳定话题开始和结束时的经济因素和结果。

作为一名来自捷克共和国的移民,Dziadula说她发现美国媒体对移民的描述是片面和刻板的。Dziadula于2014年加入圣母大学经济系。

她说:“我开始带学生去墨西哥的主要原因是,无论是这样还是那样,通过美国媒体报道的情感部分可能非常两极分化。”“它们可以利用你的情绪,但当它离开屏幕后,人们往往会在几个小时内忘记它。

“所以我这次沉浸式旅行的目标只是向学生们展示另一面——让他们看到,而不是在新闻上,也不是在报纸上。我们可以和人交谈。他们非常不知所措,因为与我们交谈的移民通常与他们的年龄相仿。他们经历过虐待;他们的努力超出了我们大多数学生的想象。”

在课堂上,学生们学习数学方程和复杂的模型来测量和预测,例如,为什么人们迁移或为什么他们决定返回家园。这些模型试图解释风险承受能力和技能水平等变量,以解释积极或消极的选择因素。

但这与约翰和他19岁的女儿米歇尔共处一室的效果不同。约翰的家人在政治反对派烧毁了他们的房子后离开了委内瑞拉。大多数家庭成员留在了哥伦比亚,但约翰和米歇尔穿越了达里萨姆峡,这是一段66英里长的山地丛林,在南美洲和巴拿马之间没有公路。

他们为这次旅行带的所有东西,包括鞋子,都是在他们为期一周的徒步旅行之前被偷走的,约翰说这“非常困难”。然后在墨西哥发生了更严重的事故,约翰不想描述。

一列被移民们称为“野兽”(La Bestia)的货运列车切断了他的右腿。他在铁轨旁躺了几个小时,用鞋带当止血带,直到移民官员把他带进来寻求帮助。米歇尔被困在行驶中的火车上,不得不在下一站下车,然后在红十字会的避难所找到他。失去一只胳膊或一条腿并非没有先例,因为这些移民通常会跳上行驶中的火车,以躲避警察或保安。

约翰希望在建筑工地工作,给他的父母寄钱,他和父母谈过,但没有讨论他的伤势,因为他担心他们的高血压无法承受。他自己关于那次事故的噩梦使他难以入睡。米歇尔想去美国学习,成为一名医生,帮助其他有需要的人。现在,它们只能勉强生存。

丹尼尔·米兰达-佩雷拉(Daniel Miranda-Pereyra)是会计和经济学专业的大三学生,出生于美国墨西哥韦拉克鲁斯的一个家庭。他经常为这个团体做翻译,这是他从小到大一直为父母做翻译的角色。这是他第三次来墨西哥,也是第一次不探亲。

米兰达-佩雷拉说:“听到他的故事,知道他仅仅因为想去美国工作而面临的悲剧,我感到非常沮丧。”“这趟旅程肯定很危险。约翰说他目睹过绑架。他说幸运的是那些被抢劫和殴打的人,而不是被抢劫和谋杀的人。看到每个检查站都有坏人想从这些移民身上获利,真是让人大开眼界。”

米兰达-佩雷拉说,他的父母在移民变得如此两极分化之前到达美国。不过,他们肯定有自己的考验,他反思了他们的经历。

他说:“我妈妈要照顾五个孩子,负担很大。”“在旅途中照顾好自己已经够难了;我无法想象她带着五个孩子这样做。”

圣母院的这群人陪同红十字会的工作人员来到一个移民经常从减速火车上跳下来的地方。一群五个人起初躲了起来。这些人解释说,匪徒有时会伪装成红十字会的人,然后抢劫移民。

红十字会为这些人——三个来自洪都拉斯,一个来自危地马拉,一个来自尼加拉瓜——提供了食物、地图、医疗用品和衣服,最后让他们在避难所休息一会儿。这些移民告诉米兰达-佩雷拉,坐火车旅行是多么艰难。车厢的硬钢顶部从白天的滚烫到晚上的冰冷。一名6个月前离家的尼加拉瓜人说,他曾在达里萨姆峡的河流中躲避鳄鱼。他轻松地笑了起来,并感谢学生们送了两双袜子,他说这是热销商品。这位危地马拉人脚上只穿了洞洞鞋,当拿到一双网球鞋时,他欢呼雀跃,把奖品高高举起。米兰达-佩雷拉给了一个洪都拉斯人他的ND麻袋。

当天晚些时候,学生们粉刷了一个废弃的小火车站,红十字会准备在那里为移民提供过夜住宿。在铁轨的另一边,风在一片以壮观的山脉为背景的田野上卷起了一阵沙尘。

当天晚上,这五名移民穿着运动衫、夹克和Dziadula和学生们捐赠的鞋子,在夜幕的掩护下离开了避难所,登上了一列火车。几小时后,一场暴雨袭击了该地区。

在圣家堂(Sagrada Familia)教区,一群移民向学生们发表了讲话。在那里,人们不能从街上进入避难所,而是从铁轨延伸的后面进入。移民们要么坐在铁轨旁,要么蜷缩在避难所的墙上,等待下一趟开往北方的火车。

在里面,大多数洪都拉斯人正在洗衣服,看一个大电视,或者等着别人坐在折叠椅上剪头发。Dziadula说:“这次在收容所看到当地的美容学校来给他们理发,我真的很激动。”“这让他们觉得自己是有尊严的、重要的人。”

庇护所的负责人说,大约12年前,当地牧师开始允许移民在教区篮球场休息和获取食物。多年来,教区志愿者把它变成了一个有围墙的避难所,有40张男床和12张女床,现在雇了一名主任、医生和律师。庇护所接受食物捐赠并准备饭菜。

严格的规定确保了内部人员的安全。每个移民都必须登记自己的名字和出身,尽管大多数人没有身份证明文件。这个登记数据库与北路沿线的其他几个避难所相连,以跟踪他们的进展,并帮助家人找到他们。

经济学和西班牙语专业的大二学生艾玛·坎贝尔(Emma Campbell)说,倾听移民的故事是一种强烈的情感体验,既令人恐惧,又令人鼓舞。坎贝尔说:“我们在课堂上学到,只有在绝望的情况下,你才会走那么远,经历那么多暴力,试图到达一个更好的地方。”“这是我认为我无法真正理解的事情,除非我自己听到,我们必须在那里做到这一点。”

一位移民特别引起了她的注意。20岁的Meylim是唯一的女性,也是两名来自危地马拉的人之一。Meylim向学生们展示了她在火车顶部乘坐的手机视频。

坎贝尔说:“她结婚两年了,留下了一个5个月大的女儿。”“她在我这个年纪,我无法想象结婚,生了一个女儿,然后又把女儿抛在身后。我认为这展示了一种勇气和力量,这是我以前从未经历过的。”

另一个移民问了学生一个很有挑战性的问题。他问道,他们为什么要分享自己的故事?他们从中得到了什么?

“现在,我不能去改变一项政策;我将无法为坐在我面前的那些人做太多事情,”坎贝尔后来说。“但我现在有了这些故事,当我回到美国时,我能够与他人分享我学到的东西,希望能塑造叙事。”

米兰达-佩雷拉用西班牙语回应,承认学生们能够立即提供帮助的局限性。他说,很难听到移民把像他这样的第二代墨西哥人视为他们的经济竞争对手。

Dziadula说,关于就业竞争的经济数据可能解释了为什么一些墨西哥人不喜欢中美洲人在他们的国家旅行。数据显示,新移民从事的是工资水平较低的工作,这对在美国工作多年的移民比在美国出生的移民构成的威胁更大。

该课程九博体育研究工资数据,以及移民如何融入社会、他们使用什么服务以及他们缴纳的税款等问题。其他九博体育研究调查了移民离开家乡的原因,他们寄回多少钱,以及有多少人在几年后回到家乡。

Dziadula说:“经济学家提供了很多数据,我们对人们在新闻中谈论的所有问题都有答案。”“但当它涉及情感,触及人们的感受时,我们往往不会关注数据本身,即使答案就在那里,而且我们已经前后证明了它们。”

美国历史上从欧洲、亚洲、墨西哥到现在中美洲的移民潮的转变也影响了人们对移民的看法。最近的一些流动来自新的地方:尼加拉瓜、海地和非洲。当被问及谁打算在工作几年后回家时,收容所里的每一个移民都举起了手。

Dziadula说,大多数九博体育研究表明,移民对美国劳动力市场没有负面影响。她说,如果有什么影响的话,那就是移民带来了积极的影响,因为他们扩大了市场规模,让高收入者更有效率,并提高了他们自己的工资。

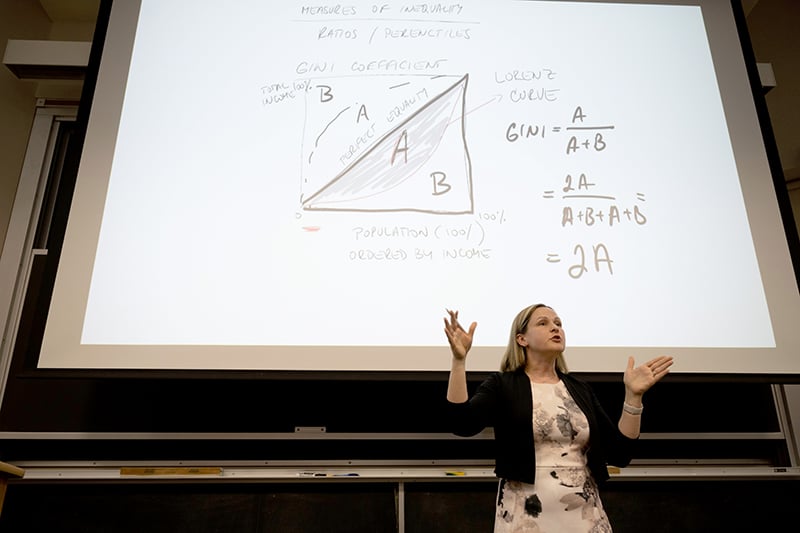

在圣母大学留学生上课的普埃布拉大众大学Autónoma (UPAEP)的一次经济会议上,Dziadula展示了该课程九博体育研究的具体数据的一个例子。她分析了美国的车祸数据,以确定向无证移民发放驾照如何能减少肇事逃逸事故并改善道路安全。

这次旅行的其他部分主要是体验墨西哥文化,而不是移民。学生们参观了普埃布拉的教堂和一座比埃及金字塔还大的“人造山”。这座城市散发着一种古老的墨西哥氛围,既没有墨西哥城的巨大规模、烟雾和犯罪,也没有坎昆的旅游陷阱感。

其中一次旅行去了一个有机农场,目的是恢复土壤的活力,防止当地农民不得不离开家。另一个去了令人惊叹的特奥蒂瓦坎古代遗址,在耶稣时代之后,阿兹特克人之前的文明生活在世界上最大的城市之一。特奥蒂瓦坎的最终灭亡可能是一场环境危机,类似于今天迫使中美洲农民大批离开的危机。

在旅程即将结束时,Dziadula仍在努力解决一个具有挑战性的问题,即为什么移民应该分享他们的故事。她最后提到了艾娃·莫雷诺(Ava Moreno),她是德克萨斯州埃尔帕索的一名大四学生,去年也参加了这次旅行。

莫雷诺说,移民经济学之旅帮助她决定了明年进入圣母大学法学院时想要专攻的领域。在边境长大,移民一直是她的兴趣所在,但现在它将成为她的职业。

“听到这些人的故事肯定对我想做的事情产生了影响,”她说。“我总是遇到这些人,并在他们结束旅程后回家帮助他们。

“我从来没有和那些在中途的人交谈过,也没有听过他们来的动机,以及他们是如何坚定地到达那里的。这真的很有影响力,因为我看到了一个与我以前接触过的不同版本的移民。”